MR: Italian design or French design?

PC: I can only express my own personal point of view. To me Italian design has always been extremely—fundamentally—important.

When I was studying Fine Arts, discovering Italian design made me change the path I was taking. When I came across the work of the generation of the “masters” of Alchimia and of Memphis, I glimpsed

a fresh opportunity. At the time I was feeling rather blocked by the whole business of “art for art’s sake,” but I immediately sensed that design, and particularly way you Italians do it—let’s say artistically, connected with life—suited me better. In fact it was a real discovery for me, because design in France in the early 1980s was hardly ever

a talking point. So, in a nutshell, I feel indebted

to Italy, I almost feel “a bit Italian.”

MR: I remember when we first met many years ago, you told me that during the early years of your career you used to flick through the pages of Domus, and now you are referring to the “masters” of Italian design as your inspiration. The truth is though, that back in the early 1980s, only certain aspects of Italian design were published in Domus—the work of Alessandro Mendini, Ettore Sottsass, and radical architecture and design. Other people in Italy, in some sense representing a kind of continuity with the recent past, were virtually ignored. I’m referring to Achille Castiglioni, Vico Magistretti, Enzo Mari, Angelo Mangiarotti, and Mario Bellini. From the outside, you probably read about there being a definite sense of continuity and coherence in Italy at the time, but that certainly was not the case.

PC: That is definitely true. I only realized all that much later, but, nevertheless, it was the wayI understood it: I saw forms similar to those I had studied or, in other words, “artistic forms.” And a certain approach to works was also considered to be extremely important: “talking” or “thinking” about art rather than “doing” art, talking about design instead of immediately setting about doing it. This was also a very Italian way of doing things, frequently referred to in both Domus and Modo.

MR: It is strange that you mention “talking” in art. After all, we might be tempted to think that art is physically much closer to its “object” than design, which always calls for a preliminary planning stage.

PC: Traditionally speaking that is probably true, but think about Conceptual art… What counted was the idea, the moment of developing a concept; at that point the thing was done, it was finished

or could be completed by somebody else, as in the case of Sol LeWitt. There was a certain distance from practice. A radical stance: this is what I was looking for. Anyway, returning to the “masters,” I actually discovered Castiglioni early on, right after Mendini and Sottsass. I also came across Mari very early (but not Magistretti) through the work he was doing for Bruno and Jacqueline Danese. In some sense

I could see more similarities to than differences from the Radicals in Castiglioni’s work: his relationship with readymades, the invention of re-design, his playfulness. But the most important thing was the “panorama” that was being created: this group of characters enabled me to discover a trade, a very different way of being a designer than that in vogue in France at the time, which saw designers more as engineers than artists—guys dressed in gray suits!

MR So, viewed from outside the system, you saw a continuum where we, on the inside, considered it to be a highly discontinuous world.

PC: That’s right. For example, I could not see, and still cannot, any real difference in terms of sensibility between Castiglioni and Sottsass, Mari and Mendini. Although their works are totally different from a formal viewpoint, I can recognize a shared approach in their attempt to interpret mankind.

MR: Yes, they did share some common, although very distant matrix that was basically hidden away in their architectural backgrounds: none of these characters started from technology in order to create a project, their own culture had humanistic roots, generally coming from architecture or alternatively art, as in the case of Mari. But apart from this reference to Italy at the time of the Radicals, you’ve often mentioned how important the American Minimal movement of the 1960s was for you. Artists like Donald Judd and Robert Morris. How did you manage to bring the two aspects together? The latter is based on significant semantic reduction to achieve a kind of poetic silence, the former instills objects with all kinds of different meanings, even going so far as to suggest the kind of emotional reaction an onlooker should feel when faced with these objects.

PC: I was just interested in the stylistic side of that American movement. The idea according to which the object in itself is not ultimately particularly important, what is more important is the relationship established between the object and the environment. When Judd placed “a thing” in a white room, it created interaction and altered the space. So the object is no longer an object to be assessed in its own right, but rather in terms of its relations. And in any case, when analyzing an object in itself, I have always been extremely taken by the fact that for Americans, “a thing is a thing” and nothing more! I am interested in this contrast with us: we Europeans are constantly everything with symbolic properties. When Judd produces a metal box he tells you that “what you are seeing is a metal box,” and that is it! That really sums up the difference between Europe and America, as far as art is concerned—as well as the scale of works, of course.

MR: But while you claim that a minimal work “is just there,” “it ends there,” at the same time you acknowledge that it can actually convey a different message for each of us. Don’t you think this is exactly the opposite conclusion from a Memphis piece? Were you really able to see the same freedom of interpretation in a Memphis object as in a sheet metal box designed by Judd?

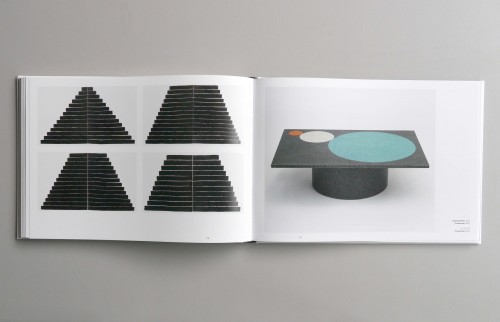

PC: You’re right, it is something completely different. But if I look at an object designed by Sottsass, the basic sculptural system is quite “simple”: often it was just a matter of “putting one thing over another,” full stop! Of course Sottsass instilled his forms with symbolic references to the past and the future… but the stylistic construction was very simple. Exactly what I was interested in. In this respect I can see a link between the two movements: that’s why I always studied Sottsass so carefully, his language spoke to me. Let’s take thickness, for example. Thickness was very important to Sottsass. In the beginning I felt very close to him. Of course after a while I reached what might be described as a certain degree of saturation. I needed to follow my own path.I’m coming to a discourse that is very intricate, not to mention highly demanding for me to deal with. To some extent I do not think I “invent,” I just revive signs that seem to be “suspended,” waiting around. Signs or thoughts that other people have “left around.” I get hold of them and take them somewhere else. One day I will die or I will no longer be interested in design, and somebody else will take over at that point. In other words, I don’t believe that anything is born out of nothing.I realize that the way in which I looked at certain things 20 years ago was completely different from the way in which I look at those same things today. Today those things “set me off again” in a different direction. I might say that I borrowed certain signs and thoughts from Sottsass, Mendini—for example reading his book entitled Progetto infelice [Unhappy Project] was extremely important for me—and Castiglioni, American Minimalism, and so on, and I took them to another place, somewhere where I could create something of my own. If I think about it, Castiglioni is perhaps the Italian designer who tires me least of all. Whereas in the case of Sottsass, his objects can be rather burdensome at times, although on other occasions they really charm me. For example, the containers he made out of laminate for Poltronova keep on “talking,” and I think they have very close ties to Minimalism— such as accepting laminate for what it is, an industrial material. Their overall design is very simple, but there is something very special in the poetic handling of color and size, everything is just too big. I keep on looking at them and saying to myself: hats off!

MR: Let’s go back to your education. What did you study at the Fine Arts Academy? I’ve never seen any objects of yours from before 1990. What did you do back then? Whose work did you study?

PC: What you need to know is that the Fine Arts Academy had its own very special way of teaching: there were theoretical courses, but in fact you could do whatever you liked. We were free to work in a big atelier with a number of professors: if you wanted to see them you could meet them there, otherwise you didn’t have to. This meant learning to accept responsibility for yourself.

MR: What did you do? Paint? Sculpt?

PC: I read and painted a little. One professor was particularly important for me. Once again he was an Italian, from Naples, he was called Guido Biasi, and his painting style was most interesting.

He died of cancer when he was still young, just asI completed my studies in 1984. It was thanks to him that I discovered Domus, and I spoke to him frequently. I think he studied under Aldo Rossi, so he had a very Italian peculiarity, he was well informed about architecture (and also design) and he didn’t view these things separately, divided up into so many different disciplines. And with him I began to realize that I was actually more interested in discovering forms belonging to design rather than art. And he understood me immediately and gave me plenty of encouragement!

MR: One last inevitable question to finish talking about your education: what role did your father—a sculptor—play?

PC: He is actually an engraver as well as a sculptor. My father, my parents, allowed me plenty of freedom while also managing to direct me in a certain way. I remember we were once having dinner with my brother, we were still very young, and at a certain point my father said: “If either of you wants to be an artist, don’t count on me!” To tell the truth, I really didn’t plan on being an artist back then, but I thought: “What a strange thing to say.” I only really understood many years later; it was his way of helping us grow up by accepting responsibility for ourselves.

MR: But in the end both of you, you and your brother, turned out to be “artists”: you are a designer, he is an architect.

PC: School was very, very tricky for me until I got to the Fine Arts Academy. It was probably a nightmare for my parents. I had terrible problems with the teachers and awful marks. I began studying at a technical institute, a sort of applied arts school of a very low standard. But one day my father came to see me and said, “I think you should go to the Fine Arts Academy, because it will help you mature.”

So I left school and prepared the dossier that was required for being admitted to the Academy. I spent six months at home making all kinds of drawings. Just drawings of trucks, nothing but trucks, at the time that was my real passion, a kind of hyperrealism, but only trucks! Trucks were, in fact, technical objects, although at the time

I was certainly not thinking about design. In the end

I managed to get into the Academy. What my father had said was vital. At last I was at a school where I was surrounded by people who talked to me rather than lecturing me, there was the opportunity to “talk to people.” This was a far cry from the high school situation of there being “somebody who knows everything as opposed to others who know nothing.”

MR: But before making this final decision, what was it about school you didn’t like? Were there no subjects that you were interested in? After all you are now somebody who writes as well as designs, you are involved in the theoretical as well as the “practical” side of being a designer.

PC: Writing is important to me because it is, or at least it was, a challenge. I was seriously dyslexic. I spent my childhood seeing specialists. That is where all my problems began. At school meetings the teachers told my parents I was “unsuitable” for school! It’s funny remembering all this now, but that is the way things were: either you fitted in or you were out. That’s why the Fine Arts Academy was such a wonderful time for me. That teacher I mentioned before also introduced me to literature, he encouraged me to read the Nouveau Roman, for example Alain Robbe-Grillet, with his discussions about “making things balance” and “arranging spaces.” I opened up to things because they were not imposed on me. I was simply told “go see this, you might find it interesting.” Going back to dyslexia, I really believe that it is the reason why I have always had more faith in the language of forms than the spoken word. The latter has often played some dirty tricks on me!

MR: Once you told me that your artistic background really helped you during the initial period in your career when you didn’t have any clients and couldn’t make anything. It was your “propensity for art” and not design that gave you the strength carry on your experimentation on your own. In a certain sense your career was late in starting.

PC: I’m actually a “slow person” and, of course, the fact I didn’t attend a design school made everything more drawn-out. I had to find out for myself how the system worked. In this respect my artistic background was very useful, I invented my own work and still do. I’ve never waited for somebody to give me a commission in order to create something, to begin experimenting. It seems to me that things are a bit like this for everybody nowadays among the new generation. Young designers find themselves in the same situation as me or, in other words, they have to create their own opportunities.

In short, lots of things have changed: design is no longer just a means of providing solutions, it’s morea way of asking questions. We will increasingly work along the lines of selfcommissioning and inventing our own work. I was one step ahead by sheer chance!

MR: The drawings of trucks that got you into the Academy reminded me of something peculiar about you: you lived, and to some extent still live, in the suburbs. Why the suburbs?

PC: I never actually chose the suburbs. My parents already lived in the suburbs before I was born and we stayed there. It is, however, a suburban area very close to Paris, and I still have my own studio there, but I wouldn’t describe it as an alienating kind of suburban environment. Nevertheless, it is true thatI am interested in the idea that there can be different places, places where you can think about things ina decentralized manner. For instance, I recently felt completely decentralized while on a residency in Japan in 2012. At the beginning it was a problem. Over the years my studio, perhaps like everybody else’s, has turned into an extremely important physical space: the central place in my life. Being in Kyoto made everything hard work simply because I would rather have been in my own studio. I was completely out of place and I had to learn to think about things differently. But coming back to “my” suburb, everything began by sheer chance.

MR: In fact you feel like a Parisian?

PC: A little more now because I married an Italian from Sardinia called Alessandra, who lives in the center

MR: thanks to the Italians you “ended up downtown,” you “got to Paris”?!

PC: That’s exactly right!

MR: Let’s move on to the real heart of your work, beginning in 1990, starting with the photograph that appears on the invitation to your first exhibition at Galerie Perkal. The photograph in which you “felt like a vase.” Partly in light of what you have just said, can see a trace of your rather unusual background in this photograph, and also

a provocation, which, in some sense, links up with “suburban” behavior, perhaps even a certain dose

of violence…

PC: When I took that photograph I had no idea what I was doing, and I must admit that it is something that happens to me quite often.

There is a kind of intuition that tells me what to do at a certain moment in time, but I don’t really understand it, or at least not immediately, not at that precise moment. I only understand in part.

That’s why writing about my work is so important:

it is the moment when I try to analyze, create a certain distance and verbal space between myself and what I’ve done. For example, that particular gesture was highly ambiguous: the idea of putting flowers in my mouth… There was certainly something violent and not physically simple about it. I wanted to do it anyway, because something gentle remained in that bunch of flowers, but combined with the ruggedness of bringing oneself into play: changing status from that of a person to that of an object. I think I envisaged that action as a statement made to myself, as if to say: “from now on I am on the side of objects,” and no longer on art’s side.

MR: Did you need to show such complicity with the world of objects that you had to become an object yourself instead of just designing them? The vase has been a very important object for you; your entire career is characterized by vases.

PC: That is true to some extent, but not right from the start. My awareness of the vase came later, in the mid-1990s. A vase is not a technical object; on the contrary it is actually the opposite of a technical object. I might describe it as a proto-object. Nowadays it is hard to find any justification for drawing a vase: the functional side is quite limited and easy enough to do, but designing a vase also involved other aspects. It is the object that best enables a designer to fully express his or her own artistic sensibility and style. That is why I was interested in vases, and also because it is an object that has a double life: a first life when you use it, a second life when you don’t. So you draw it thinking about putting flowers in it, but also while considering doing the opposite. Vases are often flowerless, they need to have a certain “presence” even without flowers. You need to find an equilibrium or balance between the object asa function and the object exclusively as a presence. Ultimately this concept can be generalized to encompass all objects. This latter aspect is what really interests me: the idea of an object as a presence. My work is now shot through with the idea of presence or, in other words, how a thing “stands” before us, how it “presents itself to the world” and “is” in the world.

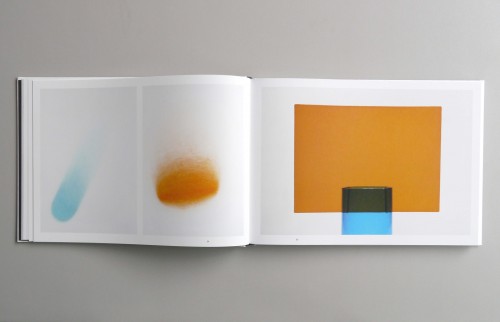

MR: Keeping to the category of vases, there is no doubt they may be considered to be a proto-typology, but, in relation to your work, there seems to be a particularly intense and peculiar way of interpreting objects. You got the chance to work for both CIRVA (Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques) and Venini—places that provide a chance to express the utmost sophistication both technologically and stylistically. But you opted to take the approach of absolute simplification. You decided to cling to simplification. Do you reject the mastery of technology? Are you safeguarding yourself against the immense potential offered by technology?

PC: First and foremost it is important to point out that none of my stances are definitive: assertiveness is alien to my line of thinking.

So we are just talking about a theoretical stance adopted on a specific occasion at CIRVA. I had never worked with glass, and CIRVA is undoubtedly a very special place; allkinds of doors opened up. I worked in partnership with a young Czech glassblower: it was extremely funny, because, when he had completed my experiments, he used to execute his ownideas in a very baroque, perhaps even rather kitsch style in the evening. It seemed to be a kind of training session to keep in practice. He was certainly talented, but I thought his objects actually reproduced something that already existed: “superwell-made” forms that to me seemed empty. In a certain sensethis is the basic problem that arises when taking on tradition: unless the forms are “reactivated,” everything gets blocked.

That is why I decided to do the exact opposite and aim for something “extremely tight,” to reduce form in order to work on details: height, diameter, thickness, color, transparency, or, in contrast,

the opacity of glass. That is why I focused solely on cylinders. I managed to be accepted at Venini thanks to the work I had done at CIRVA or, rather, thanks to Ettore Sottsass, who had showed its art director, Roberto Gasparotto, the little catalogue we had done. So they called me. I had started making drawings thinking, believe it or not, of using the incalmo” technique. They told me instead to make very simple things, to rethink, for example, the set of tubes of varying diameter bound together with an elastic band that I had created in Marseille. So I played around with the cylinders, this time all the same height and diameter, but in different colors: this resulted in the creation of an elegant object. Take note though: the object is sophisticated, but the technique certainly is not. On the contrary, it is very simple, it verges on the “degree zero” of technical complexity!

MR: So you don’t reject technology a priori? I must admit the impression you get from the outside, for anybody studying your finished products, is quite different. You seem to be saying “If I let myself go, if I place myself in the hands of the master glassmaker, I will no longer be able to control the situation, I don’t know what will become of me.” Are you sure this is not what happens?

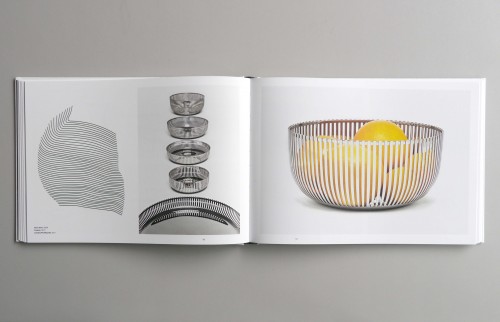

PC: Perhaps, perhaps a little! But in fact I like objects, which, even if they are extremely complicated to make, contain no trace of this difficulty once they’re finished. In other words, I find “showy” objects annoying. This is what happens very often, for example in the case of so-called “artistic craftsmanship,” where there is a tendency to show off technical virtuosity.

MR: You aren’t interested in virtuosity?

PC: No, not at all. Indeed that is why I am so intrigued by Japan, which is anything but virtuoso. Their craftsmen make things in absolutely incredible ways, with great mastery, but it is almost invisible! Everything looks so natural. There is no showing off: they manage to create objects which are, in a certain sense, basic, but which, for this very reason, are very delicate. Sometimes with deliberate small imperfections.

MR: In Japan you probably came across a slowness in performing the creative process of design that you can identify with. But let’s get back to you: it is not the object itself, but the way in which the object relates to other objects and the environment? This aspect seems to be absolutely clear in your work. What happens when this is out of your control? For example, the CIRVA vases are a sort of summation, they form a landscape, but, in fact, there is bound to be somebody who bought just one vase and not the entire landscape. So an object that you envisaged in terms of certain visual/structural relations now exists without them, in conjunction with different objects that cannot be controlled. Is that object still meaningful?

PC: Of course. All my objects have their own identity and force, even independently. For example, in the case of the CIRVA vases, the Galerie kreo decided to manufacture some of them and sold them individually: it worked! As far as I’m concerned, I always try to envisage interpretable objects, so people can arrange them in different ways. It is important to leave the use with room to breathe. I’m not interested in simplicity for its own sake, but because it allows various different objects to be grouped together in an open-ended way. Ultimately my objects may be incorporated in different realms from my own.

MR: You have stated that your objects are receptors rather than emitters…

PC: That’s so mething I gradually realized, and which was confirmed in Japan, where I came across objects that talk about emptiness. Designing objects that talk about emptiness is something I am extremely interested in. Blank objects that everybody can instill with their own meaning, or no meaningat all. I believe that this approach derives from the fact that I envisage objects primarily as forms, and only on a second level as functional, i.e. really as objects. The idea of emptiness and of meaningless objects actually triggers a process of projection and empathy, so others can decide what meaning to give to an object.

MR: Is that why function always seems to be a secondary aspect of your work? I’m thinking in particular about the “stands” that resulted in the exhibition Stands held in 2002. That was perhaps your borderline exhibition.

PC: Stands is a collection closely tied to my work at CIRVA. I designed it during the same time period. I tried to completely avoid function in this collection: if you like you can view the pieces as small household sculptures, or you can instill them with other meaning, or, alternatively, you can actually fill them with material things until the stand (i.e. the object I designed) disappears.

MR: Nevertheless, after Stands you took a step backward or, perhaps, forward? You abandoned that sort of linguistic aphasia: which is why I just described Stands as a borderline exhibition. It seems to me that this theme could not have been developed further and, in fact, I get the impression that, in some sense, you then reverted back to storytelling. Your subsequent objects are less silent, less empty.

PC: That’s right. It was a deliberately extremely radical collection in which I tried to take a line of thinking to its extreme consequences. And then I needed to carry on… Incidentally, the Stands collection is something that could only be envisaged inside a gallery. At the time I was in an ideal position to test out the gallery environment. Moreover, at the time there were not many galleries devoted to design, unlike nowadays: galleries have gradually become more common for design. But when that particular experience was over I was ready to move on.

MR: Let’s get back to simple objects: on the one hand, as you told me, you wait for feedback from users, but, on the other, there seems to me to be something educational about this approach: as if you wanted to show that it is in some way possible to add a simple object to the world. So I would say that there is a listening and respect-for-others side to your design work, and also a side that is to some extent educational, perhaps rather dogmatic.

PC: You’re probably right: I am very paradoxical. It’s a question of sensibility in relation to the world. To explain what I mean I would like to return to Japan: in that country, for example, people are capable of finding the right place for things. It’s a very interiorized attitude. Defining the right distance between objects means showing that you have developed a powerful sensibility in relation to things in the world, which is ultimately what I am most interested in. Perhaps, if we became more attentive and sensitive to things around us, we might be able to build a better world, and hence look after it better. Japan has often surprised me, because I have discovered that certain concepts, which I had struggled to develop, were actually part of a very ancient culture. I basically hope that the objects I design bring about reactions, emotions, and thoughts, but without being too invasive, just producing an awareness that at that very moment

in time you are placing that specific object right there, just there, on that table. If design could achieve that, it would not be a bad thing at all!

MR: You use basic archetypal forms, but you always treat them as a starting point, not a destination. So what is your attitude to archetypes? And how come your drawings are incredibly similar to the things that you actually make? They might even seem to be “made after,” d’après, but in fact that’s not the case. When we got the chance to work together I saw you actually making them “live.” Even during your experience at Vallauris you adopted classical, iconic forms. Why?

PC: Because I am interested in using a language that I did not invent! That’s strange, isn’t it? I’ve been going on about the importance of form and then I end up saying that I have never actually invented one…

MR But perhaps you have managed to extract form from things…

PC: I’m interested in attempting to create objects capable of interacting with each other. And it’s precisely by drawing on simple existing profiles, borrowed from geometry, that new forms can be introduced into an apparently closed domain. That’s exactly what I did at Vallauris: super-simple, archaic forms with just a little interplay between rough earthenware and smooth enameled surfaces. But that was enough. Everybody could see that plenty more could still be said about those forms. The square still offers so many possibilities!

MR: Returning to your drawings with their simple, rather infantile strokes… Is that deliberate, or is it the only way you know how to draw? Are you capable of making a beautiful drawing, academically speaking? I don’t mean to be rude—I myself have no idea how to draw!

PC: No, I couldn’t or, rather, I couldn’t because it doesn’t interest me and because that just happens to be my way of seeing things! Whenever I teach, I try to explain to the students what drawing really means. I ask them to draw something, so they take a sheet of paper and pencil and make a drawing or a couple of drawings and then they say, “Well, I don’t know what to do now,” so for me they don’t know how to draw! Before completing the drawings you are talking about, I do 100 or even 150 rough drawings: the form gradually emerges, the relations become clearer, as do the proportions and thicknesses.

I do the same drawing ten times: to test it out! Students don’t realize that you need to make lots and lots of drawings, you need to throw away lots of sheets of paper, drawing also helps you free yourself from what is invading your spirit. The kind of “childish” drawing you mentioned is actually very close to the finished object, because that too is the result of a long process. In this respect, for me it is important to make a final sketch very similar to the end product, producing a very accurate, but not closed drawing: during this stage I still treat everything as very open. I definitely cannot draw

on the computer, that is my assistants’ job. Perhapsif I could, the process, and even the end results, would be different.

MR: This links up nicely to an analysis of the issue of detail. You usually envisage objects with no details: aren’t you interested in detail?

PC: I most certainly am. When I look at an industrially manufactured object or an object designed by some other designer, I always check the details, but it’s true that at a certain point in my career I decided to get rid of as much detail,as possible. Probably to allow the form in its entirety to be grasped more effectively, to take the object toward a certain abstraction, something more sensual than structural. But I can’t tell you how I got to this point, it was just part of a certain progression in my experimentation…

MR: Perhaps just because you would have to force yourself to add detail?

PC: That might be so… Sometimes I do try, sometimes we work in the studio on more complex objects, but even when we have really focused on detail, as in the case for example with the baskets for Alessi, I am convinced that, ultimately, nothing ought to be visible: the object should not be showy. On the contrary, it seems to me that there is a tendency nowadays to show off the inherent complexity of a project. Weare going through a period of mannerist detailing. I see lots of designers practice this trade with a certain degree of talent and expertise, but they seem to be just good students.

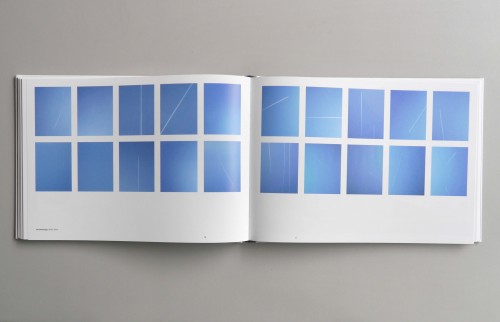

MR: The poetics of detail or, rather, of non-detail inherently encompasses the issue of color. You always use a single, flat color. Does this derive from the same line of thinking?

PC: Definitely. Color is a useful way of bringing out form. For example, I like to define a color capable of “enclosing” a form. Or, on the contrary, when I use “my” acid yellow or certain bright shades, they are “open,” they vibrate, and so even if the form is squared, thanks to the color it catches the eye, allowing me to read it differently.

MR: So this is an authentic Gestalt operation? Using color superimposed on form seems to be your way of altering how an object is perceived. But sometimes flat color can turn into just an edge or line…

PC: Of course. I work by trial and error, I don’t want to confine myself to just one way of using color. Perhaps in two years’ time I will use totally different color schemes. For example, everything was black

or white for the Ignotus Nomen collection (2011). But I didn’t want color to be lacking, on the contrary I had envisaged using every color: I was interested in black as a synthesis of all colors. Black and white intrigue me at the moment. I’m looking for powerful contrast. Once again it is a matter of sensibility: at a certain point you start to become interested in black and discover that there are lots of blacks,

not just one black. Likewise there is an entire range of whites. I could devote entire life to this matter!

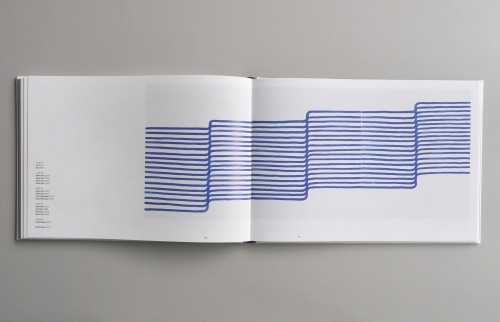

MR: What about when you sketch lines made out of a sequence of dots? It almost seems as if you are choosing a felt pen as a technique to force yourself to work this way.

PC: I initially make these drawings by hand and then, together with my assistants, using simple computer programs, we try to interpret them. I am very interested in this graphic aspect of my work. I pin large drawings on the wall of my studio that I call “drawings for drawings.” The aim of these drawings is the drawing in itself and not an object. That is how I devised the drawings recently printed in a limited series for Wrong Shop.

MR: Again in relation to drawings, it seems to me that the Ceram X collection has a very oriental erotic flavor to it, a far cry from Western sexuality, connected with sweating bodies. Were you inadvertently getting ready for your trip to Japan?

PC: I never thought about it that way! As you know, CRAFT (Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre) commissioned this collection, and it was supposed to be a project about decoration applied to ceramics, more specifically decalcomania. I was asked to create decoration, but I was mainly interested in explaining what decoration is: so you see you are right, there certainly is an educational side to my work. Decoration is something that stands alongside the object: as soon as it is applied to the object it immediately becomes something extra.For example, if I create a vase and decorate it with flowers, the relationship between decoration and function is clearly too obvious, so the subject “flowers” is no good. Basically I need something that keeps the object separate from the decoration. Only at a later stage can they come together. At that point I clearly realized I could only really create erotic drawings. That is how the idea came to me, in a very simple way, it was not supposed to be pornography: the vase is the vase, while the decoration is narrative, it has its own autonomy and is the story of a sexual act… I could have looked for photographs in pornographic magazines, but

in fact I took a sheet of colored paper and cut out

a very pure outline. They look like shadows: the scene is something you can see, but, at the same time, you can’t really see, because there are ndetails. It is a distanced image, while pornography involves the canceling out of all distance, making the scene completely visible. Moreover, I wanted to come up with a system that avoided superimposing the decalcomania on cylindrical surfaces, necessarily producing something darker: indeed in Ceram X there is no superimposition, the point of contact lies in the white. I didn’t want any juncture; in certain instances, I have transformed the juncture into decoration. The (erotic) “scene” is white.

MR: Returning to Ignotus Nomen, there is black as well as white: is the black form (sometimes also white) you place there, randomly, on your “furniture,” actually a seed? Because when you just leave seeds lying around for a while they eventually mature and sprout.

PC: Ignotus Nomen is a sort of synthesis of many things I have done and thought over recent years. It is a complex series in terms of its meaning that once again tackles the issue of presence, the problem of the relationship between a functional object and an object merely designed to be admired. Those black forms, for example, are still not totally clear to me. They are like ghosts, fragments of a proto-language I’ve always had in mind. I don’t know whether I put them there to finally separate them from me, or to do something with them later on… So I can’t say whether they are “seeds” or not. They have been interpreted in very different ways. People visiting the exhibition have come up with their own views.For instance, somebody, possibly because they had to cross part of Paris on foot to get to the gallery, told me how incredible it was that I had drawn on certain outlines characterizing the city, even the symbol hanging outside tobacconists (your “seed”)! Which most certainly is not true! Once again they are forms I actually have inside me well before they become objects.

Des objets comme récepteurs

Une conversation entre

Pierre Charpin & Marco Romanelli

Publié dans “Nuovi Maestri/New Master”, Inventario, n°6, p 69–77.

MR: Design italien ou design français ?

PC: Je ne peux répondre que d’un point de vue personnel. Pour moi, le design italien a été très important, fondamental même. J’étudiais aux Beaux-Arts et ma rencontre avec le design italien m’a fait changer de voie. Lorsque j’ai découvert le travail de la génération des « maestri », des groupes comme Alchimia ou Memphis, j’ai entrevu une nouvelle possibilité. En fait, je me sentais un peu bloqué avec cette histoire de l’art pour l’art, tandis qu’avec le design, et surtout avec la façon dont vous, Italiens, le pratiquiez – disons d’une manière artistique et, en même temps, très liée à la vie –, j’ai senti quelque chose qui pouvait me correspondre davantage. En réalité, cela fut une véritable découverte pour moi, parce qu’en France, au tout début des années 1980, on parlait peu de design. D’une certaine façon, j’ai comme une « dette » envers l’Italie ; je me sens même presque « un peu italien ».

MR: Je me rappelle que, lorsque nous nous sommes rencontrés il y a maintenant de nombreuses années, tu me racontais que, pendant ces premières années de formation aux Beaux-Arts, tu feuilletais la revue Domus, et là tu me cites les « maestri » du design italien comme l’une de tes références. Mais en réalité, au début des années 1980, tu ne trouvais dans Domus qu’une partie du design italien, celle liée à Alessandro Mendini, à Ettore Sottsass, à l’architecture et au design radical. La partie du design italien qui s’inscrivait dans l’évolution d’une continuité historique en était quasiment absente. Je pense à Achille Castiglioni, à Vico Magistretti, à Enzo Mari, à Angelo Mangiarotti, à Mario Bellini. De l’extérieur, tu as sûrement lu l’Italie de cette période comme un système cohérent et uni, alors qu’il ne l’était absolument pas.

PC: C’est vrai, je ne l’ai compris que bien plus tard, mais pour moi cela me paraissait ainsi. Je voyais des formes proches de ce que j’étais en train d’étudier, disons des « formes artistiques ». De plus, il y avait cette attitude vis-à-vis du travail : « parler » ou « réfléchir » sur l’art plutôt que d’en faire, parler du design plutôt que d’en faire directement. Cela aussi me semblait une attitude très italienne, très présente dans Domus, comme dans la revue Modo.

MR: C’est curieux, cette référence au « parler » dans l’art. Au fond, l’on pourrait penser que l’art possède une plus grande proximité avec son objet, alors que le design, lui, passe toujours par les phases préliminaires du projet.

PC: Dans un sens traditionnel peut-être, mais si tu penses à l’art conceptuel… C’est l’idée qui comptait, le moment d’élaboration d’un concept. Après, la chose était faite, finie, ou bien elle pouvait être réalisée par quelqu’un d’autre, comme dans le cas de Sol LeWitt. Il y avait une distance possible vis-à-vis de la pratique. C’était une position très radicale, c’est ce qui m’intéressait. Mais pour revenir aux « maestri », en réalité, Castiglioni, je l’ai découvert très tôt, tout de suite après Mendini et Sottsass, tout comme Mari que j’ai découvert par le biais du travail qu’il faisait pour Bruno et Jacqueline Danese. Ce ne fut pas le cas pour Magistretti. Dans un certain sens, je voyais davantage les affinités que Castiglioni partageait avec les « Radicaux » que leurs différences : son rapport au ready-made, l’invention du « Redesign », sa capacité à jouer. Mais la chose cruciale, c’était le panorama issu de tout cela. L’ensemble de ces personnages constituait la découverte d’un métier, une façon d’être designer très différente de ce que l’on pouvait connaître en France, où l’on voyait le designer plus comme un ingénieur que comme un artiste : un type habillé en costume gris !

MR: Avec ton point de vue externe au système, tu réussissais donc à voir comme « continu » un monde que nous lisions de l’intérieur comme absolument discontinu.

PC: Exactement. Par exemple, je ne voyais pas et je ne vois toujours pas de réelle différence au niveau de la sensibilité entre Castiglioni et Sottsass, Mari et Mendini. Même si les réponses qu’ils donnent sont complètement différentes d’un point de vue formel, je vois chez eux une même approche humaniste du projet.

MR: C’est sûr qu’il y avait une matrice commune liée à leur formation d’architecte : aucun d’entre eux ne partait de la technique pour arriver au projet. Leur culture avait une racine humaniste, en général une matrice architecturale et parfois même artistique, comme pour Mari. Mais au-delà de cette référence à l’Italie des « Radicaux », tu cites souvent l’importance qu’a eue pour toi le minimalisme américain des années 1970. Des artistes comme Donald Judd ou Robert Morris. Comment arrivais-tu à mettre en relation ces deux références ? La deuxième propose une réduction sémantique significative pour arriver à une sorte de silence poétique, tandis que la première charge l’objet de multiples significations jusqu’à prétendre suggérer la réaction émotive que l’usager devrait ressentir à sa rencontre.

PC: Dans l’expérience américaine, ce qui m’intéressait, c’est la partie formelle. Le fait qu’au bout du compte, l’objet en soi n’est pas si important. C’est la relation instaurée entre l’objet et son environnement qui est essentielle. Quand Judd met une « chose » dans une pièce blanche, il se crée un rapport qui modifie l’espace. Alors, l’objet n’est plus un objet à évaluer en lui-même mais dans ces relations. Si l’on veut analyser l’objet en soi, j’ai toujours été impressionné par le fait que, pour les Américains, « une chose est une chose ». C’est très littéral ! Alors que nous, Européens, sommes submergés de significations symboliques. Quand Judd propose une « boite de métal », il dit « ce que vous voyez est ce que vous voyez », pas plus ! La différence entre l’Europe et l’Amérique, du moins en ce qui concerne l’art, se trouve là – et dans l’échelle des oeuvres bien entendu.

MR: Mais lorsque tu dis qu’une oeuvre minimale «est là», «finit là», tu reconnais en même temps que cette oeuvre est en mesure de communiquer un message différent pour chacun d’entre nous. Tu ne crois pas qu’il en va complètement différemment pour une pièce de Memphis ? Vois-tu la même liberté d’interprétation dans un objet de Memphis que dans la boîte en métal de Judd ?

PC: Non, tu as raison, c’est totalement différent. Mais si je regarde un objet de Sottsass, le système plastique de base est très élémentaire. Il s’agit dans la plupart des cas de mettre une chose sur une autre, c’est aussi simple que cela. Bien sûr, après, Sottsass charge la forme de références symboliques au passé, au futur… Mais la construction formelle reste très simple. Voici ce qui m’intéressait et c’est là que je fais un lien entre les deux mouvements. C’est pour cela que j’ai beaucoup regardé Sottsass ; son « langage » me parlait. J’ai beaucoup étudié comment la question des épaisseurs était centrale pour lui. Au début, je me sentais très proche de son travail. Bien sûr, après un certain temps, j’ai senti une sorte de saturation. J’ai ressenti le besoin de trouver mon propre parcours. Je voudrais aborder ici une question plutôt complexe à affronter : d’une certaine manière, j’ai l’impression de ne pas « inventer », mais plutôt de récupérer des signes qui sont comme en suspension, en attente. Récupérer des signes ou des pensées que d’autres ont laissés là et que j’ai pris pour les amener ailleurs. Quand je disparaîtrai ou si mon intérêt pour le design cesse un jour, alors peut-être que quelqu’un (re)partira du point où je suis arrivé pour, lui aussi, aller ailleurs. Je ne crois absolument pas que les choses naissent ex nihilo. Je me rends compte que la manière dont je regardais les choses il y a vingt ans est complètement différente de celle dont je les regarde aujourd’hui. Aujourd’hui, ces mêmes choses me font réagir complètement différemment. Je pourrais dire que j’ai pris des signes, des pensées à Sottsass, à Mendini – je pense notamment à l’importance de la lecture de son ouvrage Progetto infelice (1983) –, à Castiglioni, au minimalisme américain, etc., et que je les ai amenées dans un autre lieu, un ailleurs où je pouvais en faire quelque chose de personnel. En y repensant, Castiglioni est sans doute le designer qui me fatigue le moins : lorsque je regarde ses objets, je n’éprouve jamais de lassitude. Tandis qu’avec Sottsass, je ressens parfois une lourdeur dans ses objets même si, certaines fois, ils m’enchantent ; les meubles de rangement en stratifié conçus pour Poltronova me parlent toujours autant. Je crois qu’ils ont un lien très fort avec le minimalisme, dans le fait d’accepter le matériau stratifié pour ce qu’il est, un matériau industriel. L’ensemble est très simple, mais il y a quelque chose de singulier dans la poétique des couleurs, dans les dimensions. Tout est trop grand. Je continue à les regarder et à me dire : bravo !

MR: Revenons à ta formation. Qu’est-ce que tu étudiais aux Beaux-Arts ? Je n’ai jamais rien vu de toi antérieur à 1990. Qu’est-ce que tu faisais ? Qui regardais-tu ?

PC :Tu dois savoir que les Beaux-Arts fonctionnaient d’une manière très particulière : il y avait des cours théoriques mais, en réalité, chacun faisait à peu près ce qu’il voulait. Nous étions libres, dans un grand atelier, avec quelques professeurs. Si tu voulais les rencontrer, tu les rencontrais, sinon, non. Cela signifiait apprendre à assumer ses propres responsabilités.

MR: Mais que faisais-tu ? De la peinture, de la sculpture ?

PC: Je lisais. Je peignais un peu. Un professeur a été vraiment important pour moi. Encore une fois, un Italien. Guido Biasi était napolitain et faisait une peinture intéressante. Il est mort jeune, d’un cancer, à la fin de mes études en 1984. C’est avec lui que j’ai découvert Domus, avec lui que j’ai beaucoup discuté. Je crois qu’il avait étudié avec Aldo Rossi, il possédait cette caractéristique très italienne : il connaissait bien l’architecture et le design et ne voyait pas les choses de façon séparée, divisées en différentes disciplines fermées sur elles-mêmes. C’est avec lui que j’ai commencé à comprendre que j’étais peut-être plus intéressé par des formes appartenant au design qu’à l’art. Il m’a tout de suite compris et m’a beaucoup encouragé.

MR: Pour finir avec ta formation, il y a une question inévitable. Quel fut le rôle de ton père qui est sculpteur ?

PC: Il n’est pas seulement sculpteur mais aussi graveur. Mes parents m’ont laissé très libre tout en m’encadrant à leur façon. Je me souviens qu’une fois nous étions à table avec mon frère, nous étions encore très jeunes et, à un moment du dîner, mon père a déclaré : « Si l’un de vous veut être artiste, qu’il ne compte pas sur moi ! ». À vrai dire, à cette époque, je ne pensais pas du tout à être artiste, mais je me suis dit : « C’est étrange de dire ça ». Je n’ai compris que des années plus tard : c’était la façon avait trouvée pour nous laisser grandir tout en nous rendant responsables de nous-mêmes.

MR: En définitive, ton frère et toi êtes « artistes ». Tu es designer ; il est architecte.

PC: Jusqu’à ce que je rentre aux Beaux-Arts, l’école à été un moment vraiment très difficile pour moi. Ça l’a probablement été aussi pour mes parents. Un enfer ! J’avais des problèmes avec les professeurs et de très mauvais résultats. J’avais commencé un lycée d’arts appliqués, à un niveau élémentaire. Un jour, mon père est venu me dire : « Je crois que tu devrais essayer de rentrer dans une école des Beaux-Arts. Là, tu pourrais trouver l’espace pour pouvoir évoluer, un espace qui te serait plus adapté ». C’est ainsi que j’ai quitté ce lycée et que j’ai préparé seul à la maison le dossier nécessaire pour pouvoir être admis dans cette école. J’ai passé six mois à faire un tas de dessins. Des dessins de camions, une vraie passion à ce moment-là. Des dessins de camions d’une manière hyperréaliste, que des camions ! Au fond, le camion était déjà un objet technique même si, à ce moment-là, je ne pensais pas du tout au design. C’est ainsi que je suis rentré aux Beaux-Arts. L’intervention de mon père a donc été décisive. Je me trouvais enfin dans une école où j’étais entouré non seulement par des professeurs mais aussi par des interlocuteurs, avec la possibilité de parler de personne à personne, bien loin de la situation antérieure où une personne sait tout face aux autres qui ne savent rien.

MR: Mais avant d’arriver à ce choix, disons définitif, qu’est-ce qui ne te plaisait pas à l’école ? Les matières enseignées ne t’intéressaient pas ? Pourtant, aujourd’hui, tu es quelqu’un qui écrit, en plus de dessiner ; tu es engagé dans la partie théorique et non seulement dans la partie pratique du métier de designer.

PC: L’écriture est importante pour moi, notamment parce que c’est, ou du moins cela a été, un défi. J’étais sérieusement dyslexique. J’ai passé mon enfance à voir des spécialistes ; mes problèmes venaient en partie de là. Dans les réunions de parents d’élèves, les professeurs disaient à mes parents que j’étais scolairement inadapté. C’est étrange de se souvenir de tout cela, mais le système était ainsi fait : soit tu étais dans la norme soit tu étais en dehors. C’est pour cela que les Beaux- Arts ont été un très bon moment. Ce professeur dont je te parlais m’a fait lire le Nouveau Roman, Alain Robbe-Grillet par exemple, avec sa façon de cadrer les choses et ses descriptions d’espaces. Je me suis ouvert aux choses parce que les choses n’étaient pas imposées. On me disait : « Va voir cette chose là, peut-être que ça va t’intéresser ». Et pour revenir à la dyslexie, je crois profondément que c’est cela qui m’a fait avoir davantage confiance dans le langage des formes plutôt que dans le langage des mots, qui m’ont souvent joués des mauvais tours.

MR: Tu m’as avoué un jour que ta formation artistique t’a beaucoup aidé dans cette longue période du début des années 1990 où tu n’avais pas de client et pendant laquelle tu ne pouvais rien produire. C’est vraiment grâce aux « habitudes de l’art » que tu as trouvé la force de continuer seul à développer ta recherche. En effet, dans un certain sens, ta carrière commence tard.

PC: En effet. Et de plus, je suis lent. Sans doute aussi, le fait de ne pas avoir fréquenté une école de design a certainement demandé plus de temps : j’ai dû comprendre par moi-même comment fonctionnait le système. En ce sens, ma formation artistique a été vraiment utile. Je m’inventais mon propre travail et je continue à le faire encore aujourd’hui. Je n’ai jamais attendu une commande pour commencer une recherche. Au fond, après toutes ces années, il me semble que les choses fonctionnent un peu comme ça pour les nouvelles générations, un peu comme ça pour tout le monde aujourd’hui. Les jeunes designers se trouvent exactement dans cette situation où ils doivent inventer leur propre travail. En fait, les choses ont beaucoup changé. Le design aujourd’hui n’est plus simplement un outil pour donner des réponses mais également un outil pour explorer de nouvelles questions. Il me semble que nous irons toujours plus vers « l’auto-commande ». J’étais en quelque sorte en avance, mais absolument par hasard.

MR: Les dessins de camions réalisés pour l’admission aux Beaux-Arts me font penser à une situation particulière. Tu vis en partie en banlieue. Pourquoi la banlieue ?

PC: En vérité, ce n’est pas moi qui ai choisi la banlieue. Mes parents y habitaient avant ma naissance et j’y suis resté. C’est une banlieue tout près de Paris, c’est là que j’ai encore mon atelier aujourd’hui. Ne va pas t’imaginer que c’est une banlieue « à problèmes ». Néanmoins, il est vrai que j’aime l’idée qu’il puisse y avoir des lieux différents, où tu peux penser les choses de façon décentrée. Par exemple, lors d’une résidence en 2012 au Japon, je me suis senti totalement décentré. Au début, ce fut un problème. Au fur et à mesure des années, mon atelier est devenu – mais c’est sans doute ainsi pour tout le monde – un espace physiquement important : c’est le lieu central de ma vie. Être à Kyoto a constitué une certaine difficulté pour travailler, simplement parce que j’étais hors de mon atelier. Je me suis senti désorienté et j’ai dû apprendre à penser aux choses d’une façon différente. Mais pour revenir à « ma » banlieue, au fond tout a commencé par hasard.

MR: En réalité, tu te sens parisien ?

PC: Un peu plus maintenant. Je suis marié à Alessandra, une Italienne, que dis-je, une Sarde, qui vit au centre de Paris. Une fois de plus, grâce aux Italiens…

MR: … grâce aux Italiens, tu es arrivé jusqu’au centre. Tu es entré à Paris ?

PC: C’est ça !

MR: Parlons maintenant précisément de ton travail en commençant dès 1990 avec la photographie de l’invitation deta première exposition à la Galerie Perkal, cette image sur laquelle «tu fais le vase». À la lumière de ce que tu viens de dire, j’y vois la trace de ta formation artistique, mais aussi une sorte de provocation évoquant certains comportements de la périphérie, avec peut-être une certaine violence dans le contenu…

PC: Sûrement. Cependant, quand j’ai fait cette photographie, je ne voyais pas vraiment la portée de ce que j’étais en train de faire et je dois dire que cela m’arrive souvent. J’ai une sorte d’intuition qui me fait entrevoir la chose que je dois faire à un moment précis, mais je ne la comprends pas – du moins pas complètement – sur le moment. J’en comprends seulement une partie. C’est aussi pour cela qu’écrire sur mon travail est un moment important : c’est là que j’essaie d’analyser, de mettre à distance et de poser des mots sur ce que j’ai fait. Ainsi, ce geste, se mettre un bouquet de fleurs dans la bouche, était très ambigu. Il y a une certaine violence, du moins quelque chose qui n’est pas aisé physiquement. Ça m’intéressait de le faire car il restait dans l’image la douceur des fleurs qui cohabitait avec la « violence » de se mettre soi-même en jeu, c’est-à-dire de passer du statut de personne à celui d’objet. En y repensant, il me semble que j’ai fait cela comme une déclaration, une déclaration que je me faisais à moi-même, pour dire : à partir de maintenant, je suis du côté des objets et non plus du côté de l’art.

MR: Avais-tu besoin d’affirmer une telle proximité avec le monde des objets jusqu’à devenir toi-même un objet plutôt que de te contenter de les dessiner ? À partir de ce moment, le vase est devenu un objet très important pour toi. Toute ton histoire est jalonnée par des vases.

PC: C’est vrai, notamment à partir du milieu des années 1990, quand la présence du vase s’est peu à peu imposée. Le vase n’est pas un objet technique, c’est même tout le contraire. On pourrait le définir comme un « proto-objet ». Il est aujourd’hui très difficile de trouver des justifications pour dessiner un vase : la partie fonctionnelle est tellement limitée et si vite résolue. En fait, le dessin d’un vase convoque d’autres dimensions. C’est l’objet où la sensibilité, la poétique d’un designer peut vraiment s’exprimer sans restriction. C’est pour cela que c’est un objet qui m’intéresse, également parce que c’est un objet à la vie double. La première lorsque tu l’utilises et qu’il contient des fleurs ; la seconde lorsqu’il est vide et que tu ne l’utilises pas. Quand tu le dessines, tu penses à ces deux états. Lorsque le vase est sans fleurs, ce qui est très souvent le cas, il doit avoir une présence. Il faut donc trouver un équilibre entre l’objet comme fonction et l’objet exclusivement comme présence. Si tu y penses, cette idée est généralisable à tous les objets. Cette question est en définitive celle qui m’intéresse peut-être le plus : l’idée de l’objet comme présence. Tout mon travail est traversé par cette question de la présence, à savoir comment une chose est devant nous, comment elle se présente et est au monde.

MR: Concernant le vase, c’est sans doute exact de l’entendre comme une proto-typologie mais, concernant ton travail, ça me semble surtout une façon particulièrement intime et singulière d’interpréter les objets. Tu as eu la possibilité de travailler aussi bien au CIRVA que pour Venini, c’est-à-dire pour deux structures consacrées au travail du verre où il aurait été possible d’exprimer le maximum de sophistication technique et formelle. A contrario, tu as choisi la voie de l’absolue simplification, de t’agripper à la simplification. Refuses-tu la virtuosité technique ? Te défends-tu face aux immenses possibilités qu’offre la technique ?

PC: Pour commencer, il est important de préciser que je ne retiens aucune de mes positions comme définitive ; c’est une façon d’être et de penser qui ne m’intéresse pas. Donc, il s’agit simplement d’une position théorique que j’avais définie au CIRVA, dans un contexte très spécifique. Je n’avais encore jamais eu l’occasion de travailler avec le verre et le CIRVA est un endroit vraiment particulier. La situation y était totalement ouverte. J’étais assisté pour le soufflage d’un jeune souffleur tchèque. C’était assez amusant parce que le soir, quand il avait fini de réaliser mes expérimentations, il réalisait ses propres idées, dans un style très baroque, voire un peu kitsch. Ça ressemblait à une sorte d’entraînement pour ne pas perdre la main. Il était doué mais je voyais dans ses objets la reproduction de quelque chose qui existait déjà : des formes très bien faites mais, à mon sens, vides. C’est l’un des problèmes lorsque l’on affronte la tradition : si les formes ne sont pas « ré-activées », alors la situation se bloque. Voici pourquoi j’ai décidé de faire le contraire, d’aller vers quelque chose de très ténu, d’aller vers une réduction de la forme et de travailler sur les détails de cette forme très simple : les hauteurs, les épaisseurs, les couleurs, la transparence ou, au contraire, l’opacité du verre. C’est ainsi que j’ai pris en considération uniquement le cylindre. Quant à Venini, j’y suis arrivé grâce au travail du CIRVA, disons même grâce à Ettore Sottsass qui avait montré au directeur artistique, Roberto Gasparotto, le petit catalogue que nous avions alors édité. C’est ainsi qu’ils m’ont appelé. J’avais commencé à élaborer des dessins qui, figure-toi, devaient être réalisés avec la technique de l’incalmo. Ce sont eux qui m’ont demandé de faire des propositions très simples, de repenser à la série des tubes réalisés à Marseille, ceux de diamètres différents reliés entre eux par un élastique. C’est ainsi que j’ai de nouveau joué avec les cylindres, cette fois-ci de hauteur et de diamètre égal mais avec différentes couleurs. Bien que la technique soit vraiment basique, cela a généré un objet raffiné, à partir du « degré zéro » de la complexité technique.

MR: De ta part, il n’y a donc ni refus ni a priori vis-à-vis de la technique. Je te confesse que, de l’extérieur, l’impression est complètement différente pour celui qui regarde le produit final. C’est comme si tu te disais : « si je me laisse aller, si je me fie au maître-verrier, alors je ne réussirai plus à contrôler la situation. Qu’adviendra-t-il de mon pouvoir de décision ? ». Es-tu sûr que tu ne procèdes jamais ainsi ?

PC: Peut-être un peu en effet ! Mais, en réalité, j’aime les objets qui, une fois finis, même s’ils sont très compliqués à réaliser, ne conservent aucune trace de cette difficulté. En fait, les objets trop démonstratifs me dérangent. C’est ce qui m’arrive très souvent face aux objets provenant de ce que l’on nomme l’artisanat d’art, lesquels tendent souvent vers la seule expression d’une virtuosité technique.

MR: La virtuosité ne t’intéresse pas ?

PC: Pas vraiment non. C’est également quelque chose qui me fascine au Japon. C’est le contraire de la virtuosité. Les artisans y font les choses d’une façon incroyable, avec une maîtrise absolue, mais ça ne se voit quasiment pas ! Tout semble naturel. Il n’y a pas cette attitude démonstrative : ils produisent des objets à la fois très basiques, dans une certaine mesure, et très délicats, laissant volontairement apparaître des petites imperfections.

MR: Sans doute as-tu retrouvé au Japon cette dimension dans laquelle tu t’es reconnu, celle du temps du projet, de la lenteur des processus. Mais revenons à toi. Le problème n’est donc pas l’objet, mais la manière dont l’objet entre en relation avec d’autres objets, avec l’espace qui l’environne. Cet aspect me semble absolument évident dans ton travail. Mais que se passe-t-il quand « la question n’est plus entre tes mains », quand elle est hors de ton contrôle ? Par exemple, les vases du CIRVA forment un ensemble ; ils construisent un paysage. Chaque objet a été pensé à l’intérieur de relations déterminées, visuelles et volumétriques. Lorsque l’un de ces objets vit hors de cet ensemble, au contact d’autres objets, de façon non contrôlée, qu’est-ce que cela signifie pour toi ? Cet objet trouve-t-il encore son sens ?

PC: Bien sûr. Chacun de mes objets a sa propre identité, sa propre force, son autonomie. Dans le cas de ces vases, la Galerie kreo a choisi d’en produire et d’en vendre certains, individuellement. Cela fonctionnait très bien ! Mais d’une manière générale, j’essaie toujours de faire des objets « interprétables », que chacun peut disposer selon sa volonté. C’est important de laisser de l’espace, de la respiration à l’usager. La simplicité ne m’intéresse pas en elle-même, mais parce qu’elle permet de procéder, de façon plus ouverte, à des agrégations multiples entre différents objets. Mes objets peuvent donc évidement être agencés de manière différente.

MR: Tu as affirmé que tes objets étaient davantage des « récepteurs » que des « émetteurs ».

PC: Des récepteurs de significations, oui. C’est une pensée qui m’est venue petit à petit, et dont j’ai trouvé également confirmation au Japon. J’y ai trouvé des objets qui « parlent du vide ». Concevoir des objets qui parlent du vide m’intéresse beaucoup. Des objets « vides de sens » sur lesquels chacun peut projeter des significations, ou même, ne rien projeter du tout. Je crois que cette approche vient du fait que je vois les objets avant tout comme des formes, puis seulement comme des objets d’usage avec une fonction explicite. L’idée du vide, de l’objet sans signification, est un moyen pour impulser un mécanisme de projection, d’empathie, où l’autre est invité à déterminer le sens à donner à l’objet.

MR: Est-ce la raison pour laquelle, dans ton travail, la fonction apparaît souvent comme secondaire ? Je pense en particulier aux « bases » de l’exposition Stands de 2002. Elle fut peut-être ton exposition limite, une exposition « borderline ».

PC: La série des Stands est très liée à mes recherches du CIRVA ; je l’ai dessinée presque au même moment. J’ai cherché à m’y détacher au maximum de l’idée de fonction, ou disons de travailler autour d’une fonction très basique, celle de l’objet support. Si tu veux, tu peux considérer ces pièces comme de petites sculptures domestiques, ou bien les charger de significations et, même matériellement, de choses, jusqu’à faire disparaître le support, c’est-à-dire l’objet lui-même, celui que j’ai dessiné.

MR: Après Stands toutefois, tu es retourné en arrière, ou disons tu as cherché à aller ailleurs. Tu as abandonné cette sorte d’aphasie du langage – raison pour laquelle je viens de définir Stands comme une exposition « borderline ». Il me semble que c’est un thème que tu ne pouvais pas développer davantage, et j’ai l’impression que tu es, d’une certaine manière, retourné au récit. Les objets qui viennent après sont beaucoup moins silencieux, moins vides.

PC: C’est vrai, c’est une série volontairement radicale, où j’ai essayé de porter une idée jusqu’à son terme, sa limite. Et puis, après ça, il faut bien continuer… Il faut préciser que Stands est quelque chose qui ne pouvait se concevoir qu’à l’intérieur du contexte d’une galerie. D’ailleurs, il faut noter qu’à ce moment-là il y avait très peu de galeries consacrées au design, à l’inverse d’aujourd’hui, où la galerie est devenue un lieu beaucoup plus répandu, beaucoup plus normal pour montrer le design. Une fois cette expérience vécue, j’étais prêt pour d’autres expérimentations.

MR: Retournons aux objets simples. D’un côté, comme tu m’as dit, tu cherches à provoquer des réactions chez ceux qui vont utiliser tes objets ; de l’autre, il me semble voir dans cette attitude un aspect presque pédagogique, comme si tu voulais démontrer comment il est possible d’ajouter au monde un objet simple. Dans cette façon de faire, il y a une partie d’écoute, de respect pour les autres, une partie disons didactique, mais peut-être également contraignante.

PC: Tu as probablement raison. Je suis très paradoxal. C’est un problème de sensibilité envers le monde. Pour m’expliquer, je voudrais revenir au Japon. Il y a là-bas une vraie sensibilité dans le placement des choses, des objets. C’est une attitude très intériorisée. Trouver la bonne place, la bonne distance entre les choses. Il me semble qu’il y a là la démonstration d’une forte sensibilité envers la manière dont les choses prennent place dans le monde, et c’est ce qui m’intéresse le plus. Peut-être que si nous étions plus attentifs aux choses qui nous entourent, nous pourrions imaginer un monde meilleur et en prendre davantage soin. Au Japon, je me suis souvent étonné du nombre de fois où j’ai découvert que certaines idées que j’avais lentement et parfois difficilement élaborées faisaient en réalité partie d’une culture très ancienne. J’espère que les objets que je dessine provoquent des réactions, des émotions,des pensées, sans toutefois être trop envahissants, mais simplement – pour prendre un exemple – en donnant conscience « qu’à ce moment précis », tu es en train de poser « cet objet donné » là, sur « cette table-ci ». Si le design peut permettre cela, c’est déjà pas mal !

MR: Tu utilises des formes basiques, archétypales. Tu les vois toujours comme des points de départ, non comme des points d’arrivée. Comment te confrontes-tu aux archétypes ? Et comment se fait-il que tes dessins soient incroyablement proches des objets réellement réalisés ? Ils pourraient sembler « faits après » mais je sais que ce n’est pas le cas. Quand nous avons eu l’occasion de travailler ensemble, je t’ai vu les faire en direct. Dans l’expérience à Vallauris, tu as également opté pour des formes basiques, iconiques. Pourquoi ?

PC: Parce que cela m’intéresse d’utiliser un langage que je n’ai pas inventé. C’est curieux, non ? Je te fais tout un discours sur la forme et puis je finis par dire que je n’ai inventé aucune forme…

MR: Mais peut-être tu extrais la forme de choses déjà existantes…

PC: Ça m’intéresse de faire des objets qui permettent de multiples articulations entre eux. En utilisant un vocabulaire de formes existantes, basiques, appartenant à la géométrie, tu peux plus facilement faire entrer des formes nouvelles dans un environnement apparemment « fermé ». À Vallauris, c’est exactement ainsi que j’ai procédé, avec des formes archaïques, très simples, avec seulement des petits jeux entre la terre brute et les surfaces lisses émaillées. Cela suffisait. Il est apparu clairement qu’il y avait encore beaucoup à faire avec des formes aussi basiques. Il y a encore énormément de possibilités dans un carré !

MR: Revenons à tes dessins, à leurs traits simples, un peu enfantins. C’est un choix, ou ne sais-tu dessiner qu’ainsi ? Saurais-tu faire un «beau» dessin, dans le sens académique ? Ce n’est pas une offense, vraiment, mais une question parce que moi je ne sais vraiment pas dessiner ainsi !

PC: Je n’en serais pas capable. Plus justement, je ne pourrais pas le faire parce que cela ne m’intéresse pas, et que je vois les choses ainsi ! À chaque fois que j’enseign , j’essaie d’expliquer aux étudiants en quoi consiste vraiment la pratique du dessin. Quand tu leur demandes de dessiner, ils prennent une feuille, un crayon et font un ou deux dessins, puis ils te disent « bah maintenant, je ne sais plus trop quoi faire ». Pour moi, ils ne savent pas dessiner ! Dans mon cas, avant d’arriver à ces dessins dont tu parles, j’en fais cent, peut-être même cent cinquante. La forme naît peu à peu, les rapports se précisent, les proportions, les épaisseurs… Je répète dix fois le même dessin. Pour vérifier ! Les étudiants ne comprennent pas – ou ne savent pas encore – qu’il faut faire beaucoup de dessins, et qu’il faut en jeter un paquet. Le dessin sert aussi à libérer l’esprit de tout ce qui l’encombre. Le dessin infantile dont tu parles est vraiment proche de l’objet réalisé, parce que c’est le résultat d’un long processus. C’est pour cela que c’est important pour moi d’arriver à un croquis final très proche du résultat, avec un dessin précis mais pas « fermé ». Dans cette phase du projet, je considère que tout est encore très ouvert. C’est sûr, je ne sais pas dessiner avec l’ordinateur, c’est la compétence de mes assistants. Peut-être que si je le faisais moi-même, le processus et sans doute même les résultats seraient complètement différents.

MR: Il me semble intéressant de lier ce que tu viens de dire à une analyse du thème du détail. D’une manière générale, tu imagines des objets sans détail. Cela ne t’intéresse pas ?

PC: Bien sûr que si, beaucoup ! Quand je regarde un objet de production industrielle, un objet dessiné par un autre designer, je regarde tous les détails. Mais c’est vrai, à un certain moment de mon parcours, j’ai essayé de retirer un maximum de détail. Sans doute pour pouvoir lire la forme dans sa globalité et amener l’objet vers une certaine abstraction, vers quelque chose de plus sensuel que structurel. En réalité, je ne saurais pas vraiment te dire pourquoi j’en suis arrivé là. Cela fait partie de l’évolution de ma recherche.

MR: Peut-être simplement parce que tu devrais te forcer pour ajouter des détails ?

PC: C’est possible… Parfois, à l’atelier, nous travaillons sur des objets plus complexes et même dans ce cas, quand nous travaillons longtemps sur un détail, comme pour les corbeilles pour Alessi par exemple, je suis convaincu qu’à la fin cela ne doit pas se voir. L’objet ne doit pas être « démonstratif ». À l’inverse, il me semble qu’aujourd’hui il existe une tendance à faire voir,à « sur-montrer » la complexité inhérente au projet. Nous sommes dans un moment de « maniérisme du détail ». Je vois beaucoup de designers qui pratiquent cette discipline avec un certain talent, mais j’ai souvent l’impression de voir « de bons élèves ».

MR: La poétique du détail, ou plutôt celle du non détail, porte en soi le thème de la couleur. Tes couleurs sont monochromes, en aplats. Cela relève-t-il des mêmes raisons ?

PC: Oui. Pour moi, la couleur est un moyen pour rendre lisible la forme. Parfois, cela m’intéresse d’utiliser une couleur qui « ferme » la forme. Ou au contraire, quand j’utilise ce jaune acide ou certaines couleurs très vives, elles ouvrent, elles ont une vibration. La forme a beau être précise, la couleur provoque une sorte « d’altération » de la forme, de ses contours, ce qui permet de la lire différemment.

MR: Il s’agit donc d’un vrai travail sur la gestalt. En utilisant la couleur par « recouvrement » de la forme, il semble que tu veuilles modifier la perception de l’objet. Parfois, la couleur en aplat devient simplement bord, ligne…

PC: C’est exactement cela, mais je procède de manière intuitive. Je ne veux pas m’enfermer dans une façon unique d’utiliser la couleur. Dans deux ans, j’utiliserai peut-être une gamme de couleurs complètement différente. Ainsi, la collection Ignotus Nomen (2011) est entièrement blanche et noire. Ce n’est pas que je ne voulais pas de couleur, je voulais au contraire qu’il y ait toutes les couleurs. J’étais intéressé par le noir comme synthèse de toutes les couleurs. En vérité, le noir comme le blanc m’intéresse beaucoup actuellement. Je suis à la recherche de contrastes forts. C’est de nouveau un problème de sensibilité. À un moment donné, tu t’intéresses au noir et tu découvres qu’il n’y a pas « le noir » mais une multitude de noirs. Tout comme il existe une vaste gamme de blancs. Tu pourrais passer une vie entière sur cette question.

MR: En revanche, que se passe-t-il quand tu traces des lignes comme des séquences de points ? Cela donne l’impression que tu utilises le feutre comme moyen technique pour t’obliger à procéder de cette façon.

PC: Certains dessins sont d’abord fait à la main puis, avec les assistants, en utilisant des programmes vectoriels simples, nous cherchons à réinterpréter ces dessins. Je suis très intéressé par cette partie graphique du travail. J’accroche sur les murs de l’atelier des grands dessins que j’appelle « dessins de dessins » où le dessin a pour finalité le dessin lui-même et non des projets d’objets. C’est ainsi que sont nés les dessins récemment édités en série limitée par Wrong Shop.

MR: Concernant toujours le dessin, j’ai le sentiment que la collection Ceram X proposait une iconographie érotique très orientale, éloignée de la sexualité occidentale, liée à la sueur des corps. Te préparais-tu inconsciemment à ton voyage au Japon ?

PC: Je n’y avais pas pensé ainsi. Comme tu le sais, la demande pour Ceram X émane du CRAFT qui m’invitait à faire une recherche autour de la question du décor appliqué à la céramique, par le procédé de la décalcomanie. Ils m’ont demandé de faire un décor. Quant à moi, je voulais surtout faire comprendre ce qu’est un décor. Tu as raison, il y a bien une composante pédagogique dans mon travail. Le décor est quelque chose qui est « à côté » de l’objet. Appliqué à l’objet, c’est quelque chose qui vient en plus, pour lui donner un autre type de qualité. Par exemple, si je fais un vase et que je le décore avec des motifs de fleurs, le rapport entre la fonction et le décor est bien trop évident. Je cherchais un moyen pour maintenir le décor d’un côté et l’objet de l’autre. Dans une seconde phase, il s’agissait de les mettre l’un et l’autre en rapport. C’est ainsi que les décors érotiques se sont imposés comme une évidence, très simplement. Le vase est le vase, alors que le décor est narratif, il raconte un acte sexuel. Il a son autonomie. Je n’avais nullement envie que ce soit pornographique. J’aurais pu chercher des photographies dans des revues mais, au contraire, j’ai travaillé avec la technique du papier découpé pour obtenir des aplats aux contours très purs, presque comme des ombres. Tu vois la scène et, en même temps, tu ne la vois pas complètement car il n’y a aucun détail. C’est une image distanciée, tandis que la pornographie, elle, tend à effacer toute distance, pour être dans la visibilité totale de la scène. Pour finir, je voulais aussi trouver une solution pour éviter la superposition de la décalcomanie quand les extrémités se rejoignent pour recouvrir complètement le cylindre, ce qui génère, en général, une zone plus foncée dans la couleur. En effet, dans Ceram X, il n’y a pas de superposition. Le décor, la scène, c’est le blanc, la zone où il n’y a pas dedécalcomanie.

MR: Au blanc, ajoutons le noir et revenons à Ignotus Nomen. Est-ce une graine cette forme noire – parfois blanche – que tu as posée sur ces « meubles », un peu par hasard ? Des graines qui, laissées là, après une certain temps, murissent et germent ?

PC: Ignotus Nomen est une sorte de synthèse de beaucoup de choses que j’ai pensées et produites ces dernières années. C’est une série complexe du point de vue de la signification, qui affronte de nouveau la question de la présence, le rapport entre une forme et une autre, entre un objet fonctionnel et un objet de pure contemplation. Ces formes noires ne sont pas encore complètement claires pour moi. Elles sont comme des fantômes, des fragments d’un proto-langage que j’ai à l’esprit depuis longtemps. Je ne sais pas si je les ai posées là pour m’en débarrasser ou pour en faire quelque chose d’autre, plus tard. Je ne peux donc pas te dire si ce sont ou non des « graines ». On m’a fait des commentaires très différents sur leur interprétation. Les visiteurs de l’exposition ont chacun fait des projections très personnelles. L’un d’entre eux par exemple, peut-être parce qu’elle avait traversé à pied une partie de Paris pour se rendre à la galerie, m’a dit combien elle trouvait surprenant que j’aie intégré des formes présentes dans la ville, comme le symbole (la carotte) accroché à la devanture des marchands de tabac (la forme que tu appelles « graine ») ! Pour moi, ce n’est pas du tout ça ! Une fois de plus, ce sont des formes que je porte en moi, bien avant qu’elles ne deviennent des objets.